日本でのお茶の歴史について

お茶の起源は中国とされており、紀元前2700年頃から歴史と共に様々な飲み方に変化しながら一般市民へ普及していった歴史を持っています。発祥した地域は「中国南部の雲南省からインドのアッサム地方にかかる山地」と推測されてはいますが、考古学的な証拠がないので明らかになってはいません。

中国の歴史上でお茶が登場するのは、中国最古の書物である「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」とされています。古代中国の神である神農は、自分の体を犠牲にして草木の薬効があるかどうかを調べ、1日に72もの毒にあたっては茶の力で解毒したとされています。

自らが発見した薬の効果によって多くの民衆は救われることとなり、薬祖神として祀られるようになりました。中国では当時解毒薬としてお茶が飲まれており、「お茶を一服」という言葉はこれが由来だとされています。嗜好品として楽しまれるようになったのは宋時代以降のこととなります。

お茶の伝来

中国を起源とするお茶が日本へ伝わってきたのは奈良・平安時代とされています。当時は遣唐使往来していた時代であり、留学僧であった最澄・空海などが、唐から茶の種を持ち帰ってきたのが日本のお茶の始まりとされています。

日本の最古の喫茶記録によると、「弘仁6年(815年)、僧永忠が嵯峨天皇に茶を奉った」となっており、奈良時代にはすでにお茶が飲まれていたと考えられます。この頃はお茶は非常に貴重なものであり、一部の上流階級の人しかお茶を楽しむことができませんでした。

しかし臨済宗の開祖である栄西が、鎌倉時代に中国・宋からお茶を持ち帰ったのをきっかけに、お茶の飲み方と共に普及していくこととなります。この当時のお茶は抹茶に近いお茶であり、現在のような煎茶が普及することとなったのは江戸時代になります。ちなみに当時は茶請けとして栗などの木の実が食べられていました。

ちょっと一息 お茶のよもやま話

- 【日本茶コラム】急須で茶葉から淹れるお茶の魅力

- 【日本茶コラム】体の中から美しく! お茶と美容

- 【日本茶コラム】急須で淹れたお茶の効能

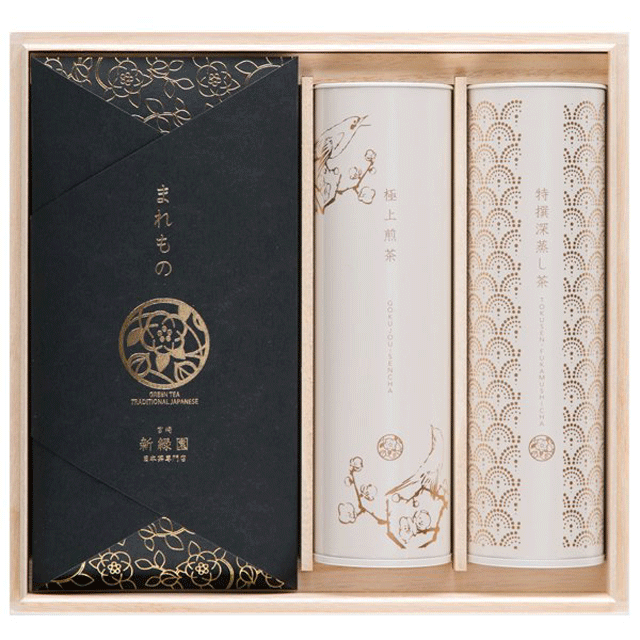

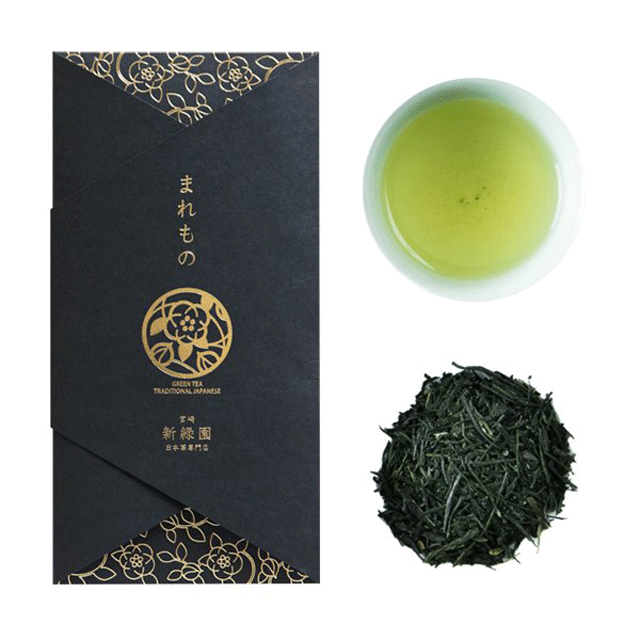

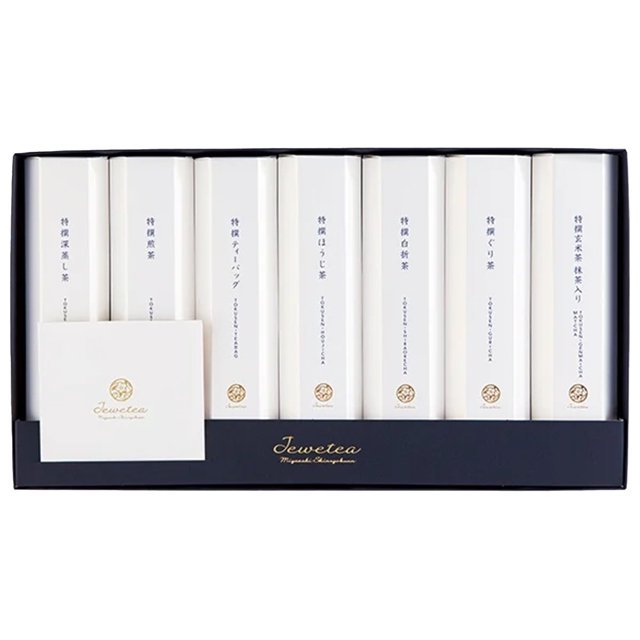

- 【日本茶コラム】お茶で贈り物美人を目指す

- 【日本茶コラム】日本茶のあるライフスタイル

- 【日本茶コラム】夏には水出しの冷茶を

- 【日本茶コラム】ティーバッグのお茶は、今とても美味しくなっています

- 【日本茶コラム】私だけの特別時間

- 【日本茶コラム】ほうじ茶特集

- 【日本茶コラム】白折茶とは

- 【日本茶コラム】お中元とは

- 【日本茶コラム】お料理やスイーツにほうじ茶を使ったレシピ

- 【日本茶コラム】常滑焼

- 【日本茶コラム】日本茶辞典

- 【日本茶コラム】煎茶

- 【日本茶コラム】深蒸し茶

- 【日本茶コラム】玉露

- 【日本茶コラム】ほうじ茶

- 【日本茶コラム】玄米茶(げんまいちゃ)

- 【日本茶コラム】玉緑茶(たまりょくちゃ)

- 【日本茶コラム】芽茶

- 【日本茶コラム】かぶせ茶

- 【日本茶コラム】抹茶

- 【日本茶コラム】碾茶(てんちゃ)

- 【日本茶コラム】釜伸び茶

- 【日本茶コラム】茎茶

- 【日本茶コラム】釜炒り玉緑茶

- 【日本茶コラム】粉茶

- 【日本茶コラム】番茶

- 【日本茶コラム】一番茶・二番茶・三番茶・秋冬茶

- 【日本茶コラム】ダージリン

- 【日本茶コラム】アッサム

- 【日本茶コラム】ウバ

- 【日本茶コラム】ヌワラエリア

- 【日本茶コラム】キーモン

- 【日本茶コラム】紅茶の等級

- 【日本茶コラム】カテキン

- 【日本茶コラム】カフェイン

- 【日本茶コラム】アミノ酸(テアニン)

- 【日本茶コラム】ビタミン

- 【日本茶コラム】お茶に含まれる栄養成分

- 【日本茶コラム】静岡県

- 【日本茶コラム】鹿児島県

日本茶Blog

カテゴリーから探す

カテゴリーから探す